国立大学法人 東京大学

発表のポイント

- ミュー粒子の禁じられた崩壊「ミューイーガンマ(μ→eγ)」を、以前の実験を大きく上回る世界最高の感度で探索した。

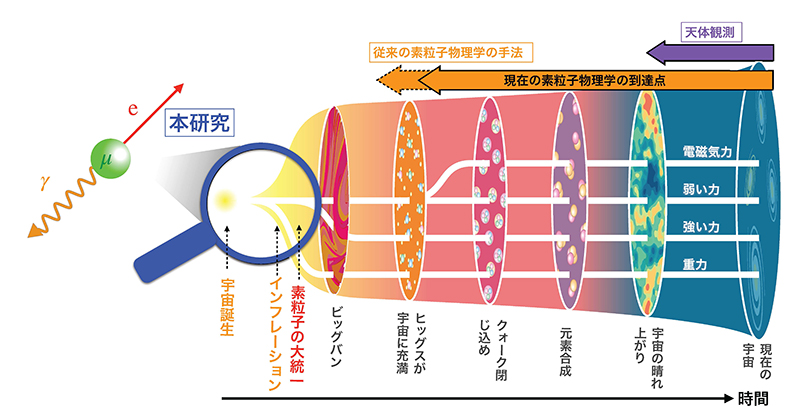

- ビッグバン宇宙の引き金となった「素粒子の大統一」と、物質創成の鍵を握る「ニュートリノ質量の起源」はどちらも、ミューイーガンマ崩壊の存在を予言する。新たに開発・改善した高性能測定器によって、予言された崩壊を測定できる実験感度を実現した。

- ミューイーガンマ崩壊の発見/未発見は、宇宙がどう誕生したかについて人類の知見を飛躍的に進展させ、宇宙論・素粒子物理の今後の方向性を示すものとなる。MEG II実験は現在も継続中で、2026年までさらに感度を上げてミューイーガンマ崩壊の研究を進めていく。

発表概要

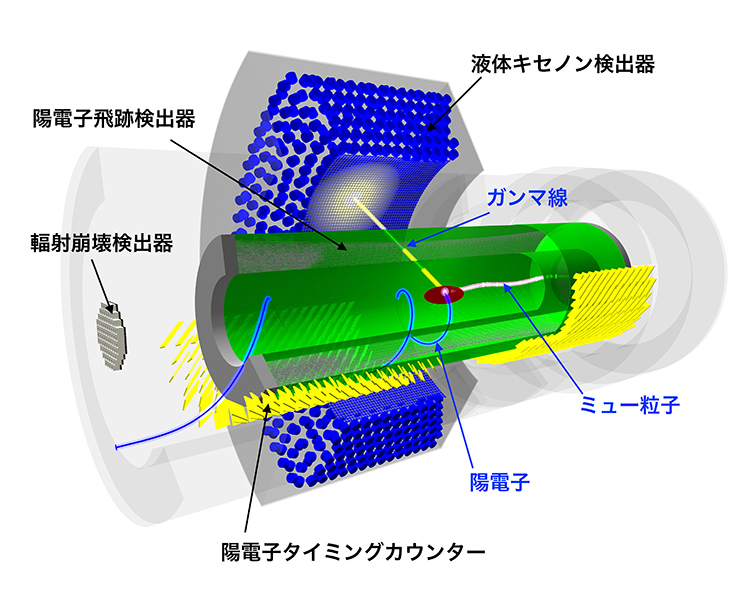

東京大学素粒子物理国際研究センターの森俊則教授(研究当時)と大谷航准教授の研究グループは、ミューイーガンマ(μ→eγ)崩壊(注1)を探索するMEG II実験(図1)で、最新の結果を得た。

MEG II実験は、東京大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、神戸大学を中核とし、日本・スイス・イタリア・ロシア・米国・英国による国際共同研究である。独自に開発した高性能測定器と、スイス・ポールシェラー研究所(PSI、注2)の世界最大強度のミュー粒子(注3)ビームを用いて、標準理論で禁止された ミューイーガンマ崩壊(図2、図3)の探索を行っている。

今回、2021年9月から2022年末までに取得したデータを用いて、以前の実験を大きく上回る感度でミューイーガンマ崩壊の探索を行った。その結果ミューイーガンマ崩壊は発見されなかったが、その起こる確率についてこれまでにない厳しい制限(7兆回に1回の頻度)を与えることができた。本成果は、宇宙誕生時に実現していたと考えられる素粒子の大統一(注4)と、ニュートリノ質量の起源について、重要な手掛かりを与えている(図4)。MEG II実験は2026年まで実施し、最終的にMEG実験の約10倍の探索感度(17兆に1回の頻度)を実現する予定である。今後もミューイーガンマ崩壊の探索・測定を通して、素粒子の大統一とニュートリノ質量の起源について研究を進めていく。

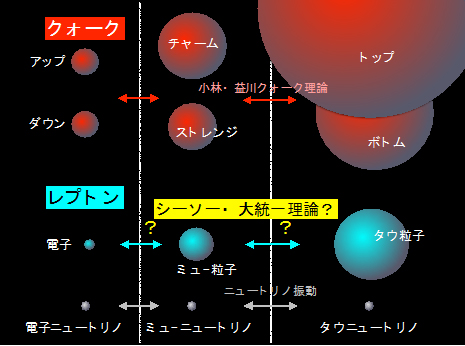

ニュートリノとクォークは異なる世代間の移り変わることができるが、電子の仲間では禁止されている。

大統一理論やシーソー理論が正しければ電子の仲間でも起こるはずで、ミューイーガンマ崩壊の存在が予言されている。

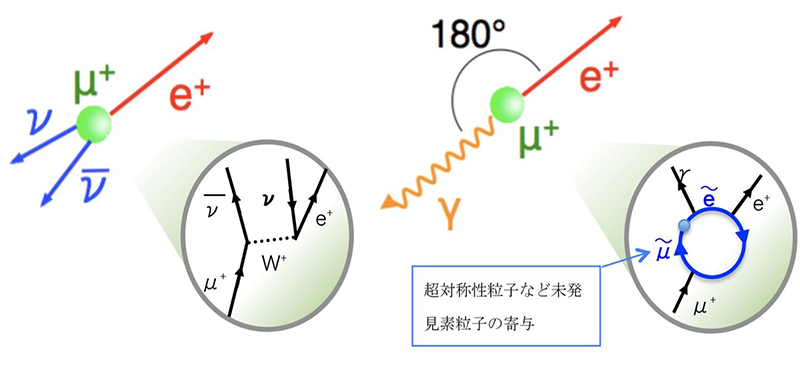

ミューイーガンマ崩壊では、超対称粒子などの重い未知の新粒子が寄与する。

発表内容

研究背景

小柴昌俊特別栄誉教授が1986年にカミオカンデ実験を始めたのは、大統一理論の根拠を見つけるためであった。大統一理論は、素粒子の3つの相互作用を統一し、クォークとレプトン(図2)をひとつの素粒子に統一する。138億年前に宇宙が誕生した時に素粒子は統一されており、それが破れたことでビッグバンが起こり、現在の宇宙が生まれたと考えられる。

カミオカンデ実験は当時の大統一理論が間違っていることを証明した。しかしその後東京大学が1990年代に行ったLEP実験により、超対称性(注5)を入れた新しい大統一理論の証拠が示された。新しい大統一理論は、カミオカンデは元よりスーパーカミオカンデ実験でも検証することは難しいと考えられた。

そこで本研究グループは、ミュー粒子の禁じられた崩壊ミューイーガンマ(μ→eγ)を使って大統一理論を検証することを考えた。これまでにない優れた性能を持った測定器を発案し、スイス・ポールシェラー研究所(PSI)にMEG実験を提案して、1999年に認められた。

1999年にスーパーカミオカンデで発見されたニュートリノ振動(注6)は、ニュートリノ質量が他の素粒子とは異なる機構で生じたことを暗示した(シーソー理論(注7))。シーソー理論は、現在の宇宙が物質ばかりで反物質がないことを説明すると共に、ミューイーガンマ崩壊の存在を予言する。したがってミューイーガンマ崩壊は、ニュートリノ質量の起源を通して、物質・反物質の非対称性の解明にもつながる。

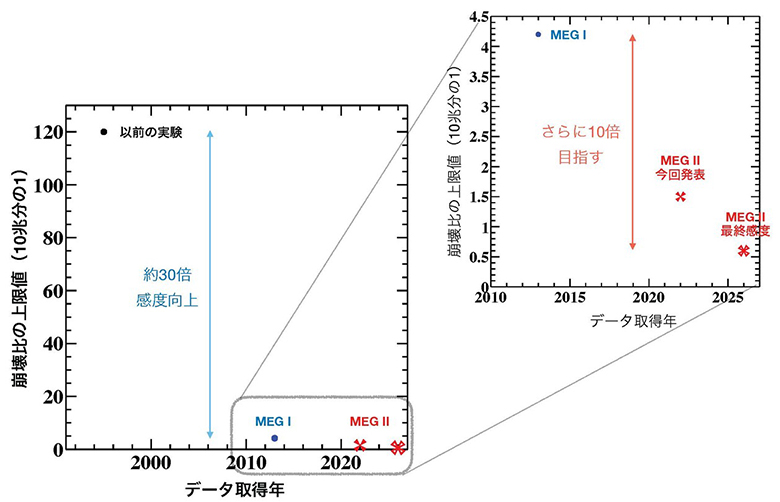

本研究グループはMEG実験を2009年から2013年まで実施し、2016年にその最終研究成果を公表した(図5)。ミューイーガンマ崩壊は2.4兆回に1回も起こらないことが分かり、大統一理論とシーソー理論に厳しい制限を与えることになった。

MEG実験は以前の実験より30倍の感度で大統一理論を検証した。アップグレードしたMEG IIは最終的にさらに10倍の感度で検証を行う。

研究内容

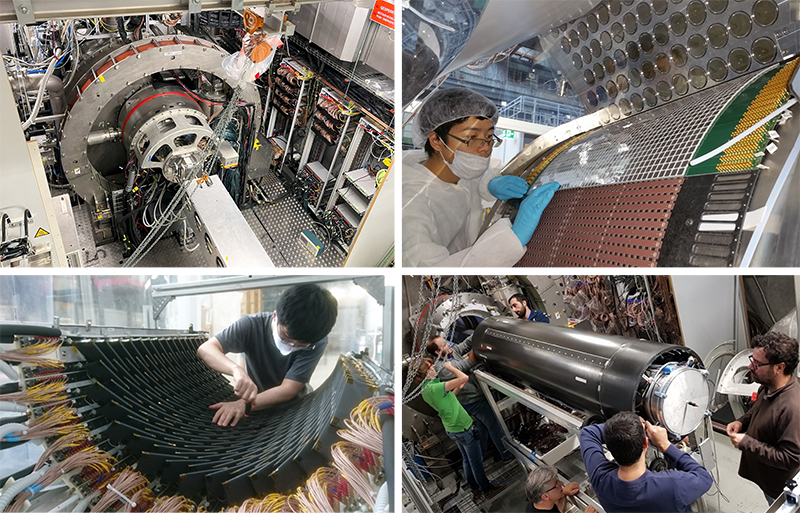

本研究グループは、検出器性能を大きく改善した実験装置を開発し、MEG実験の約10倍の感度を持つアップグレード実験MEG II(図1、写真1)を2021年9月末より開始した。

ガンマ線測定器(写真2)は、MEG実験の光電子増倍管の一部を、新たに浜松ホトニクスと開発した新型半導体光センサーVUV-MPPCに置き換え、ガンマ線イメージングの解像度を大きく向上させた。陽電子測定器は、半導体光センサーを用いたタイミングカウンター(写真3)で時間分解能を2倍以上改善し、円筒状ドリフトチェンバー飛跡検出器(写真4)によって運動量分解能を4倍、検出効率を2倍改善した。さらに背景ガンマ線を抑制する新しい検出器も導入した。

2021年に約7週間取得したデータを用いた最初の結果では、既にMEG実験の最終結果に迫る探索感度を達成した(2023年10月プレスリリース)。

今回は、さらに2022年に約18週間取得したデータの解析も行い、MEG実験をおよそ2.4倍上回る感度で探索を行った。その結果、6.7兆回に1回もミューイーガンマ崩壊が起こらないことが分かった(図5、図6)。これは大統一理論とシーソー理論にこれまでにない厳しい制限を加えるものであり、宇宙創成のシナリオ構築に大きなインパクトを与えると考えられる。

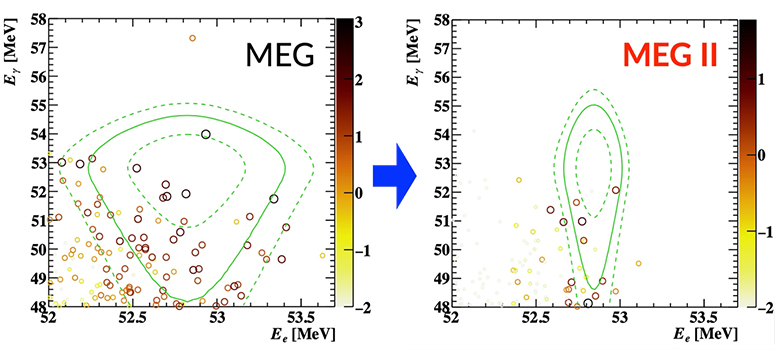

ミューイーガンマ崩壊事象は等高線で囲まれた中心付近に現れる。観測された事象はすべてバックグラウンドと考えられる。左は以前のMEG実験で観測された分布。

MEG II実験はMEGに比べてバックグラウンドが大幅に減っていることが分かる。

今後の展望

MEG II実験は2026年までデータ取得を継続し、最終的にはMEG実験の約10倍の探索感度(17兆に1回の頻度)を達成する予定である。これにより、世界最高感度で大統一理論とシーソー理論の検証を行っていく(図5)。

PSIでは、2028年にミュー粒子強度を100倍増強するHIMB計画が進められている。本研究グループはこれを利用して、MEG II実験の数10倍高い感度を持つ新しいミューイーガンマ実験を計画している。この新実験は、大統一理論とシーソー理論の検証を通して、宇宙創成のシナリオに決定的なインパクトを与えることが期待される。

現在建設中のハイパーカミオカンデ実験は2028年頃から、ニュートリノにおける粒子・反粒子非対称性(CPの破れ)の測定を開始する。またその後10年程度をかけて陽子崩壊を探索して、大統一理論の検証を行う。本研究は、これらハイパーカミオカンデで行う研究を、まったく異なる独立な手法によって先駆けて行うものとなっており、高い相乗効果でさらに大きなインパクトのある結果が期待されている。

発表者・研究者等情報

東京大学素粒子物理国際研究センター

森 俊則 教授(研究当時、現在 特任研究員)、大谷 航 准教授、岩本 敏幸 助教、ゲリッツェン ルカス ゲーアハルト 特任助教、潘 晟 特任助教、大矢 淳史 特任助教

東京大学大学院理学系研究科

米本 拓 博士課程(研究当時)、山本 健介 博士課程、池田 史 博士課程、松下 彩華 博士課程(研究当時)、李 維遠 博士課程、横田 凜太郎 修士課程(研究当時)、馬越 隆成 修士課程(研究当時、現在 博士課程)、小川 拓泰 修士課程(研究当時、現在 博士課程)、榊原 澪 修士課程

論文情報

学会名:PSI Special Seminar for Announcement of New Result from MEG II Experiment

題名:A New Result from the MEG II experiment

発表者名:MEG II Collaboration

研究助成

本研究は、科学研究費補助金(日本学術振興会)特別推進研究「MEG II実験-究極感度ミュー粒子稀崩壊探索で大統一理論に迫る」(研究代表者:森俊則、課題番号26000004)、基盤研究(A)「高分解能大型液体キセノン測定器によるレプトン普遍性の破れの精密検証」(研究代表者:森俊則、課題番号20H00154)、基盤研究(S)「世界最高感度のミュー粒子稀崩壊探索で迫る素粒子の大統一」(研究代表者:大谷航、課題番号21H04991)、新学術領域研究(研究領域提案型)「極低物質量・高計数率飛跡検出器で挑む荷電レプトンフレーバーの破れの探索」(研究代表者:内山雄祐、課題番号21H00065)、

国際先導研究「国際協力によるミューオン素粒子物理研究の新展開」(研究代表者:三原智、課題番号22K21350)、研究拠点形成事業「ミュー粒子を使ったレプトンフレーバー物理研究のグローバル展開」(コーディネーター:森俊則、課題番号JPJSCCA20180004)他、スイス国立ポールシェラー研究所(PSI)、イタリア国立核物理学研究所(INFN)、米国エネルギー省(DOE DEFG02-91ER40679他)の援助を受けて行われた。

用語解説

- (注1) ミューイーガンマ(μ→eγ):ミュー粒子がガンマ線を放出して電子に崩壊する過程(図3)。エネルギー保存則など通常の物理法則では禁止されていないが、標準理論では電子やミュー粒子の「フレーバー」が保存されるとして禁止されている。

- (注2) ポールシェラー研究所(PSI):スイスの加速器科学研究所。チューリッヒ郊外にあり、物質構造、エネルギー、環境と健康の3分野の研究を推進している。毎秒1億個の直流ミュー粒子ビームを供給できる加速器を有しており、ミューイーガンマ崩壊の探索が可能な世界で唯一の場所となっている。

- (注3) ミュー粒子:ミューオン、ミュオンとも呼ぶ。電子とほぼ同じ性質を持つが電子より約200倍重い(図2)。

- (注4) 大統一理論:素粒子に働く3種類の力(電磁気力、強い力、弱い力)が、宇宙初期の超高温状態では同じであったとする理論。大統一が破れた際に宇宙が熱くなって「ビッグバン」が始まったと考えられる。元々の大統一理論はカミオカンデ実験によって否定されたが、東京大学も参加したLEP実験によって、超対称性を入れた新しい大統一理論の証拠が発見された。

- (注5) 超対称性:素粒子のボーズ粒子とフェルミ粒子の間にあると考えられている対称性。この対称性が成り立っていると、既存の全てのボーズ粒子、フェルミ粒子それぞれに対してスピンが1/2だけ異なる超対称パートナー粒子が存在すると考えられる。

- (注6) ニュートリノ振動:ニュートリノがお互いに移り変わる現象(図2)。3種類のニュートリノの間に合計3種類の振動が存在する。ニュートリノが質量を持つことにより可能となる。この現象はスーパーカミオカンデ実験などにより実験的に確認され、2015年に梶田隆章氏らのノーベル物理学賞受賞となった。

- (注7) シーソー理論:ニュートリノは電荷を持たないため、粒子と反粒子が混ざる「マヨラナ粒子」である可能性が高い。その場合、他の素粒子と違った機構で質量を得ることになり、ニュートリノだけ非常に軽いことが自然に説明できる。柳田勉氏らによって提唱された。

(写真3, 左下)陽電子タイミングカウンター、(写真4, 右下)陽電子ドリフトチェンバー飛跡検出器

関連リンク

In Search of New Physics: New Result from the MEG II Collaboration Paul Scherrer Institute press release(2025.04.23)

In search of new physics: MEG II updates its record INFN press release(2025.04.23)